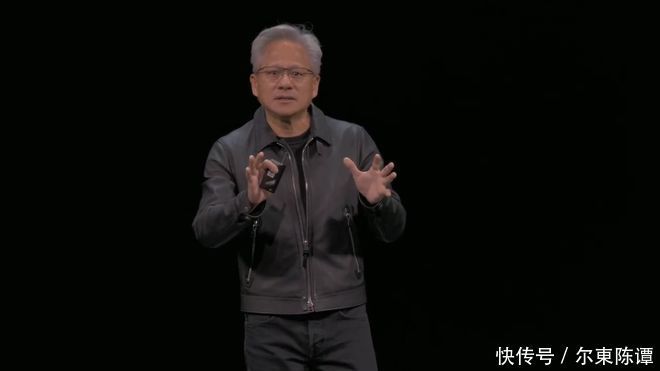

在2025英伟达GTC大会上,CEO黄仁勋接受采访时说:“必须正视中国在AI领域的实力”,他表示:“全球一半的AI研究者,都来自中国。”

这话不是随口捧人 —— 要知道,英伟达握着全球80%的高端AI芯片,黄仁勋的判断从来都是行业里的 “风向标”。

他敢在自家主场说这话,是因为数据就摆在那儿:中国科协刚发布的报告里算得很细,全球45岁以下的AI青年科学家,中国占了42.72%,要是把海外华人研究者算进去,差不多就到他说的“一半”了。

还有个更直观的变化:以前AI领域最牛的会议(比如 CVPR、NeurIPS),台上发言的大多是外国人,现在不一样了——2024年这些会议上,中国作者的论文占了40%到50%,排名前20的研究机构里,中国占了8家。

这些,是过去十年一点点攒出来的底气。但这些人才在哪里呢?我们分两段来看。

黄仁勋的话没让大家只觉得 “骄傲”,反而戳中了一个绕不开的问题:很多中国研究者,在为国外的AI公司干活。

你可能不知道,OpenAI 搞 ChatGPT 的时候,团队里超过 35% 的算法工程师是中国人;谷歌 DeepMind 的 Gemini 模型,核心的推理框架是两位中国博士牵头做的;斯坦福大学研究自动驾驶算法的团队里,一半都是华人。

简单说就是:中国人写代码、做算法,最后利润却被国外公司拿走了。有人把这叫 “21 世纪的脑力出口”—— 就像以前我们卖稀土,别人拿去造芯片;现在我们输出 AI 人才,别人拿去做智能产品。

更关键的是,这不只是 “赚钱多少” 的问题:核心算法、专利都在别人手里,我们想自己搞点高端AI应用,就容易被卡住。

虽然这两年情况好点了——2024年AI人才出国的比例比最高的时候降了12%,但真正顶尖的研究者,还是更愿意去硅谷的实验室,毕竟那边以前的条件确实好。

不过最近一两年,很多人发现:情况在反过来。

首先是我们自己的大模型越来越能打了。百度的文心4.0看医疗影像,比国际公认的 “金标准” 还准;阿里的通义千问写代码,比GitHub上很火的Copilot还厉害;华为盘古大模型已经用在能源、制造这些行业里,不是只摆在实验室看的。

最关键的是,这些大模型开始赚钱了 ——2025年三季度,国产大模型的收入比去年同期涨了3倍多,第一次做到了大规模盈利。

然后是 “算东西的能力” 跟上了。以前我们搞AI,常缺 “能快速算数据的设备”,现在不一样了:中科院牵头建了个全国性的智能计算网络,23个省都连上了,就像给AI搭了个 “电力网”,哪里需要算力,就能调过去。

硬件方面也有突破,比如中昊芯英做的 “刹那” 芯片,专门用来跑 AI 任务,比国外同类产品快1.5倍,成本还低了一半,现在天津移动的智能计算中心全靠它撑着,能大规模干活。

据IDC统计,2025 年中国的智能算力规模会涨43%,市场规模能到259亿美元,已经是全球增长最快的地方。

最让人高兴的是人才开始回流了。2025年上半年,从国外回来做AI的人比去年多了27%。清华大学做过调研,这些人回来的原因很实在:国内现在有能练手的大模型项目,也有自己的算力设备,不用再像以前那样 “空有本事没处用”。

比如华为的昇腾平台,已经聚了200多万开发者;百度的飞桨平台,培养了180万AI工程师 —— 慢慢形成了一个良性循环:人回来→技术变好→产业升级→更多人愿意留下。

黄仁勋的话,引发了广泛议论,也让美国人开始震惊。因为他点破了一个大家不愿承认的事实:AI 的核心不再只在西方了。当中国既能培养足够多的AI人才,又有自己的算力和应用场景,全球AI的格局就变了。

而且,我们也清醒地认识到,咱不缺聪明人,咱缺让聪明人“回家并留下来造未来”的环境。所以,我们正在做的就是,把 “留住人才、用好人才” 的环境建好。

比如中国移动计划 2028 年前建全球最大的智能计算设施,地方政府也设了 “AI 人才专项基金”,国产大模型还开放了千万级的应用场景,让研究者有活干、有奔头。

其实搞AI跟做任何行业一样:缺芯片可以慢慢造,缺算法可以慢慢攒,但要是留不住愿意干实事的人,一切都是白搭。

大家说是不是这样呢?

金多多策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。